por Manuel Levín. Publicado en Contexto

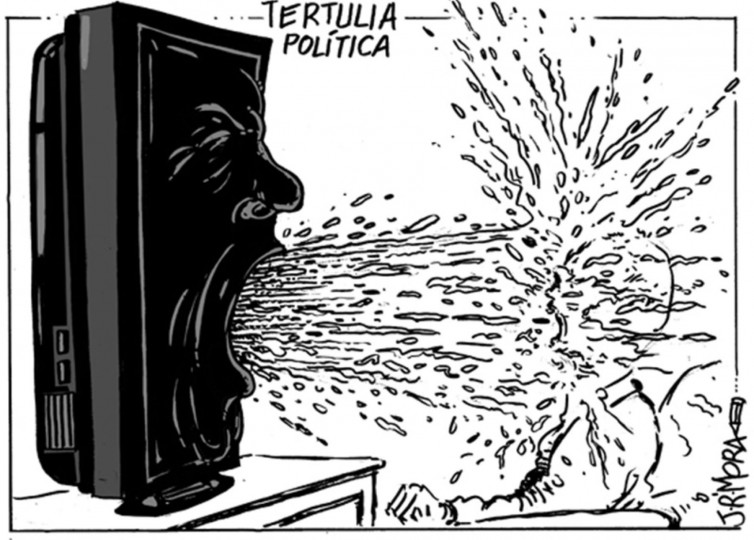

En estos días que llevo pasando muchas mañanas en casa, después de seis años frenéticos, me he aficionado a dos actividades contemplativas. La primera es volver a ver las tertulias matinales, terapia que compite de tú a tú con las mejores técnicas orientales de control de la ira. La segunda es escuchar las conversaciones con voz diafragmática que tienen entre ellos los albañiles que están reformando el edificio de enfrente del piso en el que vivo. Desde mi salón tengo en primer plano, en la tele, a los tertulianos, y en segundo plano, tras la ventana, a la cuadrilla de trabajadores. Produce una gran desazón, a la vez que un paradójico placer sensorial por la consonancia, comprobar hasta qué punto la escaleta de temas y opiniones que se lanza desde los platós de Atresmedia y Mediaset es reproducida sin alterar ni una coma por este focus group de miembros canónicos de la clase obrera, con una simultaneidad espeluznante. A veces pareciera que el mismísimo Ferreras fuese a aparecer en ese ático para dar paso a publicidad. Continuidad de los parques.

Hay dos albañiles que son los que más a menudo protagonizan las discusiones. La última, sobre el escaño arrebatado por el Estado profundo a Alberto Rodríguez. Uno es joven, republicano de izquierdas y lleva pendientes y pintas. El otro es un señor conservador con el pelo blanco al que Escrivá querría hacer trabajar diez añitos más. La mayoría de las veces es el primero, pese a su gran capacidad oratoria, el que acaba acorralado dialécticamente y forzado a conceder todo, agotado tras pelear contra una sucesión demoledora de todos los greatest hits discursivos de las reinas de la mañana.

El nuevo narcisista es quien se cree un ciudadano librepensador y niega la influencia de la acción del poder mediático en su propio pensamiento y conducta política

Suele decirse, y con buena intención, aquello de que una cosa es la opinión pública y otra distinta es la opinión publicada. Es mentira. Salvo en momentos muy puntuales de quiebra, momentos revolucionarios, la opinión pública mayoritaria básicamente coincide con la opinión publicada. O, como mínimo, se le acaba pareciendo bastante. Y no porque la prensa recoja la opinión de la calle, sino porque esta última se genera fundamentalmente a partir de materiales mediáticos. La capacidad de los medios de comunicación de masas, y en particular de la televisión, para inocular marcos mentales, producir estados de ánimo colectivos y generar voluntades políticas en la población es arrolladora. En todos nosotros y nosotras. En tiempos de guerra, el poder disciplina con el fusil, en tiempos de paz el poder disciplina con la televisión. El nuevo narcisista es quien se cree un ciudadano librepensador y niega la influencia de la acción del poder mediático, principal centro de producción de ideología, en su propio pensamiento y conducta política.

Es cierto que las redes sociales, un espacio de comunicación más horizontal y democrático, han comido terreno en los últimos años a los medios convencionales, pero basta echar un vistazo a los TT de tuiter para comprobar la permeabilidad de los acontecimientos televisivos y de los líderes de opinión crecidos al calor de los platós en la propia conversación en redes. También es cierto que la televisión es un dispositivo que, como todos los dispositivos tecnológicos, seguramente tiende a la obsolescencia y está destinado a perder importancia paulatinamente; pero no lo es menos que hoy, en un contexto de atomización y disolución del tejido social generado tras décadas de neoliberalismo y llevado a su clímax por la reducción al mínimo de los espacios de socialización física a causa de la pandemia, la eficacia de los mensajes mediáticos es mayor que nunca. Los estímulos que una persona recibe en una manifestación, en una asamblea estudiantil, en un centro social, en una fiesta popular o en su lugar de trabajo pueden –podían– competir e imponerse, en muchas ocasiones, a las flechas verticales del poder mediático y acabar situando al individuo en un lugar diferente al de las corrientes de opinión oficiales. Cuando todos esos espacios se estrechan y las personas pasan más tiempo que nunca solas en su casa con una pantalla delante (en 2020 se batió el récord histórico de consumo televisivo), quedan completamente a merced de los dueños de los medios de difusión masiva. Quizá en ningún momento de la historia el poder de los mensajes que lanzan las grandes empresas de comunicación haya sido mayor que ahora.

Constatar en un texto, en 2021, la capacidad performativa del poder mediático no es algo muy novedoso. Pero yo lo suelo echar de menos en los análisis políticos que hace la izquierda. Al menos en un lugar relevante. Sí es frecuente ver a la derecha señalar, por ejemplo, a la escuela y a la televisión (la escuela después de la escuela) en Cataluña como elementos explicativos de que la sociedad catalana se haya vuelto mayoritariamente independentista en cuestión de diez años. Y tiene mucha razón. Con ello, demuestra ser más materialista en su análisis de la realidad que una izquierda con una cultura más dada a pensar de forma autorreferencial y a buscar en su propio ombligo las causas de sus derrotas (“nos han dado una paliza, algo habremos hecho para merecerlo”), y que incluso tiende a calificar de excusas que alguien ponga el acento en el peso de los elementos estructurales que determinan el desarrollo de un proceso histórico, como es quién controla y qué dice la televisión. Ninguna reflexión honesta sobre lo sucedido en España en estos años (el fenómeno Podemos, su evolución política y el acoso y derribo a sus máximas figuras; el procés catalán; el auge y caída de Ciudadanos; el empuje de Vox y la fascistización galopante de la sociedad española…) puede hacerse sin enfocar una parte central de la misma en la acción del poder mediático. Realmente, ningún fenómeno social o político y ningún comportamiento electoral que haya sucedido desde el momento en que todo ser humano tiene una pantalla en su casa desde la que es impactado permanentemente por la ideología dominante puede analizarse sin considerar de forma primordial ese elemento.

Los cambios políticos en España siempre han tenido un correlato en el sistema mediático. Se ha escrito mucho sobre la relación entre la creación de los distintos canales de televisión privados y los mandatos de cada presidente del Gobierno. El último fue Zapatero, que promovió la creación de La Sexta (que, a la postre, ha acabado también bajo control de la derecha, tras fusionarse con Antena 3 durante el primer mandato de Rajoy, que facilitó las condiciones para que esa fusión se produjera). La excepción ha llegado ahora. El proceso político que comenzó con el 15M y la irrupción de Podemos ha traído cambios profundos en el sistema de partidos y en la composición de los poderes legislativo y ejecutivo, y ha llevado a la izquierda transformadora a su mayor poder institucional en los últimos 80 años. Sin embargo, no hemos logrado producir todavía ningún cambio relevante en el sistema mediático español (ni en el poder judicial, pero eso lo dejamos para otra ocasión). Y quizá sea este uno de los límites fundamentales, si no el más importante, de este proceso de avance democrático. La televisión en España es hoy un patrimonio exclusivo del poder económico, de la derecha y la ultraderecha, con muy pocas excepciones, lo cual es especialmente terrible no tanto en lo que toca a su dominio de los medios conservadores, sino de los medios “progresistas”. El escaso terreno ganado en Televisión Española, donde hace unos meses se podía escuchar a gente como Miquel Ramos u Olga Rodríguez, ha sido fulminado a raíz del pacto PSOE-PP para el control de RTVE. Así, ¿cómo no se va a derechizar España? ¿Acaso podría ocurrir algo diferente? Cuando uno ve una tertulia o un informativo, lo que resulta difícil de entender es cómo puede seguir habiendo alguien en este país dispuesto a votar a algo de izquierdas. Ninguna población humana resiste mucho tiempo sometida a un permanente método Ludovico de aversión a la justicia social.

El monopolio del capital sobre los grandes medios de difusión de información es uno de los mayores problemas de las democracias liberales en todo el mundo y una de las causas más claras de que –dicho en términos un poco naif– la mayoría social acabe votando por los enemigos de sus intereses. La clave para entender que, en el grupo de los obreros de enfrente, el pensamiento progresista sea diariamente sepultado por todos los marcos mentales reaccionarios no tiene tanto que ver con el mayor o menor virtuosismo de los discursos públicos de la izquierda, sino con el hecho de que a eso que llamamos batalla cultural nosotros seguimos yendo con tirachinas y ellos con carros blindados. Ojalá una ley de tres tercios (un tercio medios privados, un tercio medios públicos y un tercio medios comunitarios) que democratice el ¿cuarto? poder. Ojalá nos tomemos más en serio que el sistema mediático, como el Estado, es instrumento de poder, es también sujeto con sus propias dinámicas de autonomía, y es ante todo una zona estratégica de combate político. Si no logramos conquistar ningún espacio mediático relevante que aporte pluralidad a los mensajes ideológicos que recibe la gente, seguiremos librando, no una batalla, sino una intifada cultural de piedras contra tanques (y teorizando sobre si lo que falla es la calidad de nuestras piedras). Tiene algo de épico, pero se suele perder.